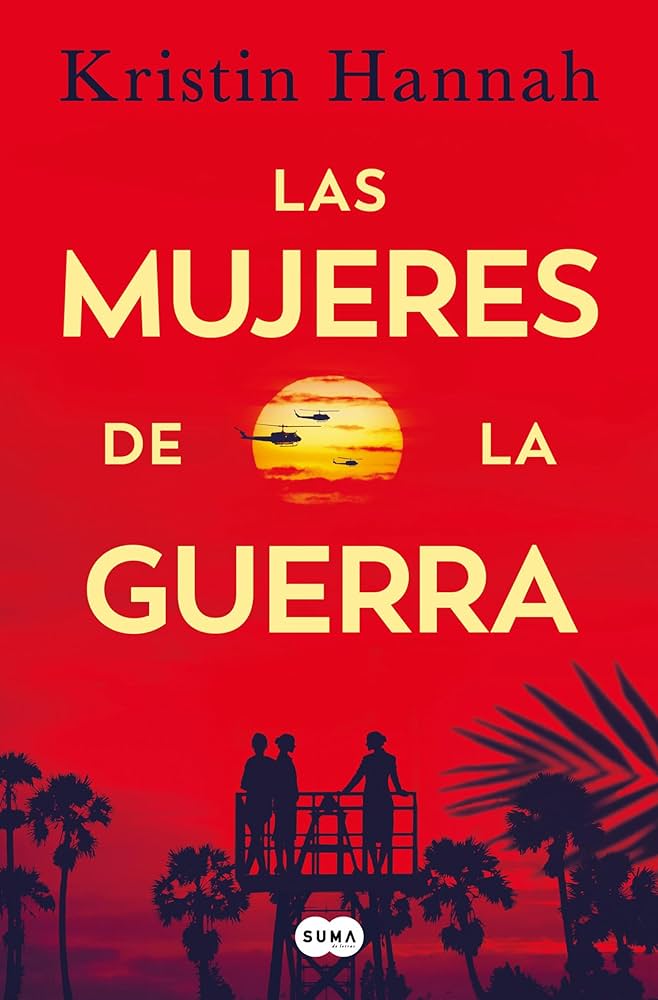

Autor Kristin Hannah

Categorie De specialitate

Subcategorie Limba Spaniolă

Descargar Las mujeres de la guerra de Kristin Hannah en formato pdf.

Tras los muros y la verja de la propiedad, la mansión de los McGrath era un mundo aparte, privado y protegido. Aquel atardecer, las ventanas con parteluces del caserón de estilo Tudor brillaban como joyas en mitad de los exuberantes y cuidados jardines. Las palmeras mecían sus hojas extendidas hacia el cielo, las velas flotaban en la superficie de la piscina y las lámparas doradas tintineaban colgadas de las ramas de la enorme encina de California. Entre los distinguidos asistentes se movían camareros de negro cargados con bandejas de plata llenas de champán, mientras en un rincón tocaba música suave un trío de jazz. Frances Grace McGrath, de veinte años, sabía lo que se esperaba de ella aquella noche. Debía ser la encarnación de la joven de buena familia, serena y sonriente; cualquier emoción sospechosa debía reprimirse, ocultarse y soportarse en silencio. Las lecciones que Frankie había recibido en casa, en la iglesia y en el colegio femenino de Santa Bernadette le habían inculcado un riguroso sentido del decoro. La inquietud que reinaba aquellos días por todo el país, la ira que estallaba en las calles de las ciudades y los campus universitarios no eran más que un mundo distante y ajeno para ella, tan incomprensible como el conflicto en el lejano Vietnam. Circulaba entre los invitados dando sorbitos a su Coca-Cola helada, tratando de sonreír, deteniéndose de vez en cuando a charlar un poco con los amigos de sus padres, confiando en que no se le notara la preocupación. Entretanto, buscaba con la mirada entre la multitud a su hermano mayor, que llegaba tarde a su propia fiesta. Frankie idolatraba a Finley. Siempre habían sido inseparables, un par de chiquillos de pelo negro y ojos azules que se llevaban menos de dos años y habían pasado los largos veranos californianos sin la supervisión de los adultos, recorriendo en sus bicicletas la adormilada isla de Coronado de punta a punta, sin volver casi nunca a casa antes de que cayera la tarde. Pero ahora se iba adonde ella no podía seguirlo. El rugido del motor de un coche perturbó la serenidad de la fiesta; las bocinas sonaron fuertes y seguidas. Frankie vio a su madre arrugar la nariz ante el ruido. Bette McGrath aborrecía todo lo que fuera vulgar o llamativo y, desde luego, no creía que hacer sonar un claxon fuera la mejor forma de anunciar la llegada de nadie. Momentos más tarde, Finley abría de golpe la verja trasera, con el apuesto rostro encendido y un mechón de rizado cabello negro cayéndole por la frente. Su mejor amigo, Rye Walsh, lo rodeaba con el brazo, pero ninguno de los dos parecía tenerse del todo en pie. Soltaron una carcajada beoda y avanzaron apoyándose en el otro mientras el resto de sus amigos entraba a trompicones detrás de ellos. Impecable con un vestido recto negro y el cabello recogido en un moño regio, la mujer se acercó al grupo de chicos y chicas que reían. Lucía las perlas que le había legado su abuela, sutil recordatorio de que Bette McGrath una vez había sido Bette Alexander, de los Alexander de Newport Beach.

—Chicos —dijo con su modulada voz de escuela de buenos modales—, cómo me alegro de que por fin estéis aquí. Finley trastabilló al separarse de Rye y trató de erguirse. El señor McGrath hizo un gesto a la banda y la música se detuvo. De pronto, los sonidos de la noche de finales de primavera en la isla de Coronado —el murmullo gutural del océano, el susurro de las hojas de las palmeras, los ladridos de un perro al final de la calle o en la playa— cobraron protagonismo. El padre de Frankie dio un paso al frente, ataviado con su traje negro a medida, su camisa de un blanco inmaculado y su corbata negra, con un cigarrillo en una mano y un manhattan en la otra. Con su pelo cortado a cepillo y su mandíbula cuadrada, tenía cierto aire a un exboxeador que, tras triunfar a lo grande, hubiera aprendido a vestir bien, lo cual no se alejaba demasiado de la verdad. Incluso entre aquella multitud atractiva y elegante, su esposa y él llamaban la atención, irradiaban éxito. Ella venía de una dinastía adinerada y siempre había estado en lo más alto de la escala social; él había ascendido hasta situarse con confianza a su lado. —Amigos, familia, recién graduados en la academia —anunció con su potente voz. Cuando Frankie era pequeña, a su padre aún le quedaba algo de acento irlandés, que se había esforzado mucho en eliminar. A menudo sacaba a relucir su propia mitología del inmigrante, la historia de un hombre hecho a sí mismo a base de duro trabajo. Pocas veces mencionaba la buena suerte y la oportunidad que había supuesto casarse con la hija del jefe, pero todos lo sabían. Igual que sabían que, tras la muerte de los abuelos maternos de Frankie, su padre había triplicado o más su fortuna gracias al empeño por desarrollar el sector inmobiliario de California. Rodeó con un brazo a su esbelta esposa y la atrajo todo lo que ella le permitía en público.

—Os agradecemos que hayáis venido a desearle buen viaje a nuestro hijo, Finley.

—El señor McGrath sonrió—. Se acabó lo de pagar la fianza para sacarlo del calabozo de la comisaría de Coronado a las dos de la madrugada tras alguna ridícula carrera de coches. Se oyeron algunas carcajadas. Todos en la fiesta conocían la tortuosa vida que Finley había llevado hasta entonces. Desde siempre había sido un chico de oro, un chavalillo travieso que derretía hasta el corazón más pétreo. La gente reía con sus bromas; las chicas lo seguían adonde fuera. Todos querían a Finley, pero la mayoría coincidía en que era difícil de controlar. Había tenido que repetir cuarto grado, más por sus constantes trastadas que por otra cosa. A veces se mostraba irrespetuoso en la iglesia, y le gustaba ese tipo de chica que llevaba falda corta y cigarrillos en el bolso. Cuando las risas se apagaron, el señor McGrath prosiguió: —Brindo por Finley y su gran aventura. ¡Estamos orgullosos de ti, hijo! Aparecieron camareros con botellas de Dom Pérignon y sirvieron más champán; el aire se llenó del tintineo de las copas al chocar. Los invitados rodearon a Finley; los hombres lo felicitaban con palmadas en la espalda. Las jóvenes se le arrimaban rivalizando por su atención. El señor McGrath hizo un gesto a la banda y la música volvió a sonar. Frankie, sintiéndose excluida, entró en la mansión y atravesó la enorme cocina, donde los encargados del servicio se afanaban en preparar bandejas de canapés.

Listată pe: